今、コロナ封じの「アマビエチャレンジ」が日本全国で盛り上がっています!

「アマビエ」とは江戸時代に出現したといわれる半人半魚の妖怪ですが、兵庫県立歴史博物館には、「アマビエ」にチョ〜詳しい「妖怪博士が実在」します!!

今回は、日本初の妖怪博士「香川雅信」先生について調べてみました。

香川雅信先生はどんなひと?

●お名前:香川雅信 (かがわまさのぶ)

●年齢:1969年生まれ 51歳(2020年現在)

●出身地:香川県

●現在のお仕事:兵庫県立歴史博物館 学芸課長/学芸員

●専門分野:日本民俗学

●学位:博士(学術) 「 妖怪博士 」

日本で初めて「妖怪」に関する論文で博士号(学術)を取得

・学位授与大学:総合研究大学院大学(平成18年)

・博士論文:「日本人の妖怪観の変遷に関する研究 : 近世後期の「妖怪娯楽」を中心に

https://ci.nii.ac.jp/naid/500000375715/

●家族構成:わかりませんでした。

●顔写真

こちらのページの最後尾に掲載あり。

ジョッキが手元にあるので、お酒がお好きなのでしょうか?

妖怪のイメージからは遠い、とっても誠実で優しそうなイメージです。

子供達や女性にも人気がありそうですね!

●所属学会等:日本文化人類学会、近畿民具学会、四国民俗学会、比較日本文化研究会

●ご著書:『江戸の妖怪革命(河出書房新社 2005)』など、著書・発表論文多数。

主著・論文に「登校拒否と憑きもの信仰――現代に生きる『犬神憑き』」(『怪異の民俗学1 憑きもの』小松和彦編、河出書房新社)、「遊びと娯楽」(『講座日本の民俗学8 芸術と娯楽の民族』 雄山閣出版)、「遊びの中の妖怪たち――近世後期における妖怪観の転換」(『日本妖怪学大全』小松和彦編、小学館)

▼ご著書:江戸の妖怪革命

●香川先生の自己紹介(抜粋)

- 研究テーマ「妖怪」と「玩具」

- 日本初の「妖怪博士」

- 「人間はなぜ、妖怪を必要としてきたのか」を研究

主な研究テーマは、「妖怪」と「玩具」です。平成18年に総合研究大学院大学に「妖怪」に関する博士論文を提出し、博士号を取得しました。

当時、日本の妖怪研究で博士号を取った人はほかにいなかったので、日本初の「妖怪博士」かも知れません。(中略)

私は「妖怪がいるかいないか」を研究しているのではなく、むしろ「いない」ことを前提に、「人間はなぜ、妖怪を必要としてきたのか」を研究しているので、「妖怪がいるかいないか」ということには、あまり関心がありません。それに、妖怪が実際にいたとしたら、それはもはや妖怪ではなく、ただの珍しい動物です。妖怪は、いないからこそ「妖怪」なのです。(中略)

日本には数多くの妖怪が伝承されています。そうした妖怪の伝承を人間はなぜ生み出したのか、人間の文化・社会の中で妖怪はどのような役割を果たしてきたのか、そういったことを研究するのが私の妖怪研究です。

出典:兵庫県立歴史博物館員スタッフ紹介ページ

https://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/historystation/rekihaku-info/curators/masanobu_kagawa.html

なるほど!香川先生がどのようなことを研究する「妖怪博士」なのかがわかりました♪

兵庫県立歴史博物館に「アマビエ」が来る?

▼奇跡のタイミング!4月25日から「アマビエ」が香川先生のところにくる予定だった?

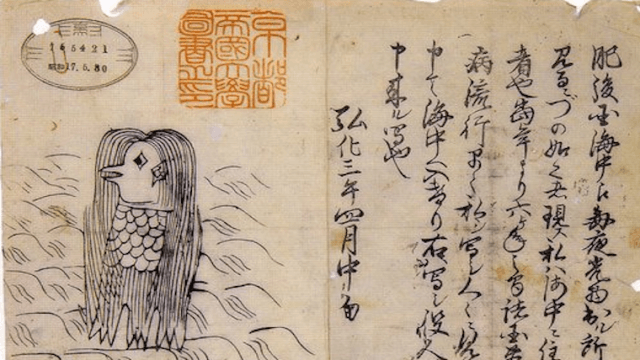

なんと、香川雅信先生が学芸員をつとめていらしゃる兵庫県立歴史博物館に、「アマビエ」の実物(京都大学附属図書館が所蔵する「アマビエ」の摺物)来ることになっていたようです!!

<香川先生ご自身が書かれたアマビエに関する解説記事より抜粋>

(中略)まったくの偶然なのだが、京都大学附属図書館が所蔵する「アマビエ」の摺物は、私が勤務する兵庫県立歴史博物館で2020年4月25日から開催される予定の特別展「驚異と怪異―モンスターたちは告げる―」で展示することになっている。この資料を借用することを決めたのはもう半年も前のことなので、繰り返すが、このタイミングで展示することになったのは偶然でしかない(加えて言うなら、私がこの原稿を依頼されたのもまったくの偶然で、依頼者は私の勤務先で「アマビエ」が展示されることを知らなかった)。

↑ まさに、奇跡のタイミング! 神がかってます!o(^▽^)o

さすが妖怪博士の香川先生♪ 引きがつよいですね。

※この展示は新コロナの影響で延期(未定)です

●巡回展「驚異と怪異―モンスターたちは告げる―」【兵庫県立歴史博物館】

会期:2020年4月25日(土)~2020年6月14日(日)

会場:兵庫県立歴史博物館

〒670-0012 姫路市本町68番地

内容:(中略)本展では、国立民族学博物館所蔵の民族資料を中心に、人形、竜、怪鳥、一角獣など、さまざまな世界の想像上の生き物について紹介するとともに、警告・凶兆(モンストルム)を語源とする怪物(モンスター)の文化史的な意味について考えてみたいと思います。

出典:

https://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/traveling/kyoui_.hyougo

注)イベントの最新情報はコチラでご確認ください

新コロナが1日も早く収束して、展示が実現するとよいですね♪

まとめ

今回は、「アマビエ」にも詳しい、妖怪博士の香川雅信先生についてお伝えしました。

いま、コロナが収束を願って日本全国に「アマビエ」フィーバーが起こっているわけですが、これを機に香川先生の「妖怪を必要としてきた人間(の文化)の研究」がますます注目を集めるのではないでしょうか?

緊急事態宣言下にあって、イラストやキーホルダーやお菓子にまで「アマビエ様」が登場して大人気になっている状況をみると、江戸の時代も令和の現代も、民衆心理には共通点があるんだなぁとしみじみ思いました。

香川先生がおしゃられているように「人間はなぜ、妖怪を必要としてきたのか」という視点がとても刺さりました。

民族学としての「妖怪」の捉え方、めちゃめちゃ興味深いですね!

妖怪博士「香川雅信 先生」の今後のご活躍がとても楽しみです♪